浅谈古陶瓷与建筑用材料加工的鉴定方法

古陶瓷鉴定和建筑用材料加工是两个看似独立却存在联系的领域。它们均涉及材料科学、历史文化和工艺技术的综合运用。本文将从古陶瓷的鉴定要点出发,探讨其与建筑用材料加工的共通之处,并分析两者在技术、材料和应用中的联系。

一、古陶瓷的鉴定要点

古陶瓷的鉴定主要依赖于以下几个方面:

- 胎质分析:通过观察陶瓷的胎体成分、颜色和质地,判断其烧制工艺和原料来源。例如,高岭土烧制的瓷器质地细腻,而普通粘土则较为粗糙。

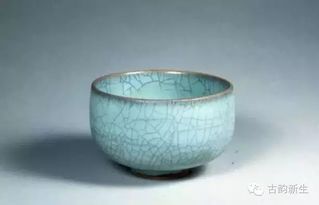

- 釉色与纹饰:不同时代的陶瓷在釉色和纹饰上具有独特风格。例如,唐代陶瓷釉色饱满,宋代则以素雅著称。纹饰的工艺和主题也能反映历史背景。

- 造型与工艺:陶瓷的造型和制作工艺(如拉坯、刻花等)可帮助推断其年代和产地。例如,明代青花瓷造型端庄,清代则更注重装饰细节。

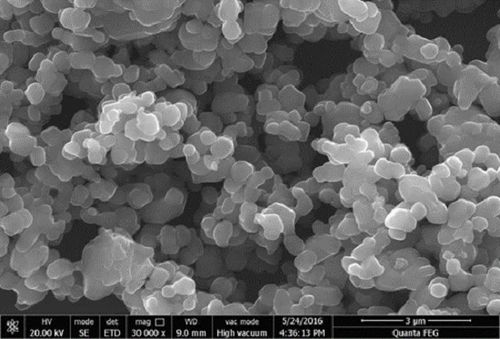

- 科技辅助:现代技术如X射线荧光分析、热释光测年等,可精确分析陶瓷的成分和年代,提高鉴定准确性。

二、建筑用材料加工的特点

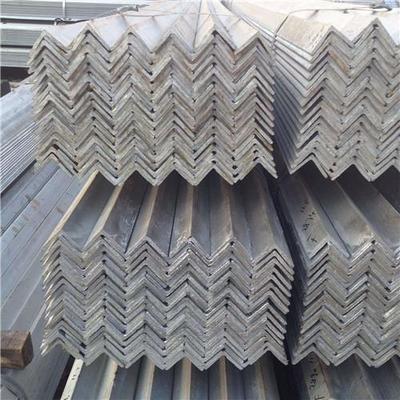

建筑用材料加工涉及石材、砖瓦、木材等,其加工方法和鉴定同样注重材料特性和工艺:

- 材料选择:建筑材料的选用需考虑耐久性、美观性和功能性。例如,古代建筑常用青砖,因其烧制工艺使其坚固耐腐蚀。

- 加工工艺:传统建筑材料的加工多依赖手工技艺,如石雕、木工等,这些工艺与陶瓷制作有相似之处,均强调细节和稳定性。

- 历史印记:建筑材料上的痕迹(如风化、磨损)可反映其使用年代和环境,类似于陶瓷的“包浆”鉴定。

三、古陶瓷鉴定与建筑材料加工的共通性

- 材料科学基础:两者均依赖对原料的分析,例如陶瓷的胎土和建筑用石材的矿物成分,需通过科学方法鉴定其来源和特性。

- 工艺技术传承:古陶瓷和传统建筑材料的加工均体现了手工技艺的传承,例如烧制技术和雕刻工艺,这些技术在不同领域相互影响。

- 历史文化价值:鉴定古陶瓷和建筑材料时,均需结合历史背景,分析其时代特征和文化意义。例如,陶瓷的纹饰和建筑材料的样式可反映社会变迁。

四、实际应用中的联系

在现代,古陶瓷鉴定技术可应用于建筑材料的保护与修复。例如,通过分析古陶瓷的烧制工艺,可改进传统砖瓦的耐久性;同时,建筑材料的科学加工方法也为陶瓷鉴定提供参考,如成分检测技术的共享。

古陶瓷鉴定与建筑用材料加工虽属不同领域,但它们在材料分析、工艺技术和历史研究上存在密切联系。通过跨学科的学习,我们可以更好地保护文化遗产并推动工艺创新。未来,随着科技发展,两者的融合将带来更多可能性。

如若转载,请注明出处:http://www.ycqcfhjd.com/product/914.html

更新时间:2025-10-28 13:18:18